La violence conjugale et familiale, c’est quoi?

Selon la Politique d’intervention en matière de violence conjugale : prévenir, dépister, contrer la violence conjugale du gouvernement du Québec publiée en 1995 :

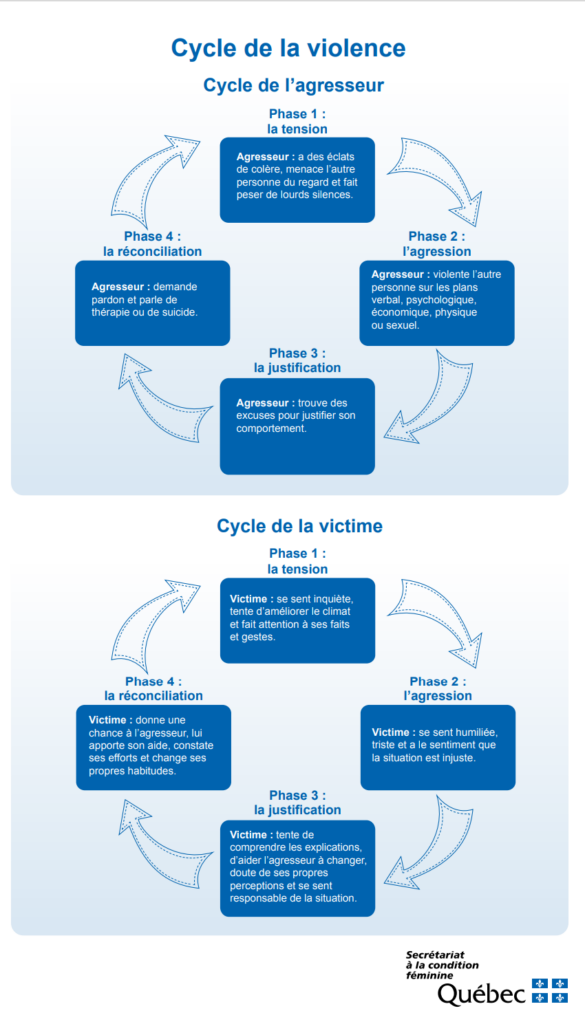

« La violence conjugale se caractérise par une série d’actes répétitifs, qui se produisent généralement selon une courbe ascendante. Les spécialistes appellent cette progression « escalade de la violence ». Elle procède, chez l’auteur de la violence, selon un cycle défini par des phases marquées par la montée de la tension, l’agression, la déresponsabilisation, la rémission et la réconciliation. À ces phases correspondent chez la victime la peur, la colère, le sentiment qu’elle est responsable de la violence et, enfin, l’espoir que la situation va s’améliorer. Toutes ces phases ne sont pas toujours présentes et ne se succèdent pas toujours dans cet ordre.

La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi par l’agresseuse ou l’agresseur pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extraconjugale ou amoureuse, et ce, à tout âge. »

Le contrôle coercitif

La violence conjugale ne se manifeste pas seulement par une série d’actes répétitifs et précis, mais également par « des stratégies invisibles telles que les menaces voilées, l’isolement ou les restrictions imposées par l’agresseuse ou l’agresseur ». C’est ce qu’on appelle le contrôle coercitif.

Le contrôle coercitif se manifeste par différentes stratégies :

Usage de la violence ou de menaces pour forcer ou empêcher une réaction particulière chez une personne.

Contrôle destiné à forcer l’obéissance de façon indirecte en privant les victimes des ressources et des réseaux d’aide essentiels, et ce, en les exploitant, en leur dictant leur propre choix et en leur imposant des comportements particuliers par des règles visant les activités quotidiennes.

Ces deux stratégies, qui peuvent cohabiter, permettent au partenaire d’imposer son pouvoir et d’exercer un contrôle sur l’autre, en donnant l’impression à la victime que sa sphère d’action est limitée.

Le contrôle coercitif peut également se traduire par toutes sortes d’actes:

- Des actes de violence physique : coups, contraintes à des rapports sexuels, séquestration ;

- De l’intimidation et du chantage : menaces de se suicider, de partir avec les enfants ;

- Du harcèlement : minutage des activités, surveillance des contacts, fouille des tiroirs ou du sac à main ;

- Des humiliations : rituels dénigrants, obligation à voler ;

- De l’isolement : menaces ou violences envers les membres de la famille, interdiction d’appeler ou de rendre visite, obligation à choisir entre le partenaire violent et son cercle social, comportements embarrassants lors de réunions de famille, obligation de rester à la maison ;

- Des privations : de ressources financières, de médicaments ou de soins médicaux ;

- De l’exploitation : contrôle de l’argent ou obligation à payer toutes les dépenses ;

- L’imposition de règles : sur la manière de s’habiller, de cuisiner, de prendre soin des enfants.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le document produit par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale : Ce n’est pas de l’amour…c’est du contrôle.

Le cycle de la violence conjugale

La violence conjugale n’est pas une dynamique où les deux partenaires sont agresseuse ou agresseur et victime à tour de rôle. C’est un enchaînement de stratégies de contrôle coercitif utilisées pour isoler, dégrader, exploiter et dominer l’un des deux partenaires. L’agresseuse ou agresseur installe un climat de terreur permanente. C’est ainsi que l’emprise est maintenue tout en assurant que la victime ne mette pas fin à la relation. Voilà ce qu’on appelle le cycle de la violence conjugale :

Chicane de couple ou violence conjugale?

Il peut être difficile de distinguer une dispute de couple d’une situation de violence conjugale. Voici quelques éléments de réponse :

Chicane de couple

Violence conjugale

Argumentation qui peut être alimentée par de la colère ou de la conviction.

Agression intentionnelles et stratégiques, utilisées pour prendre le pouvoir de l’autre.

Chacun veut convaincre l’autre qu’il a raison. Ce qui est en jeu est le sujet de la dispute.

Il y a un qui veut gagner à tout prix. Ce qui est en jeu est le désir de contrôler l’autre et non le sujet de la dispute.

Les deux sont libres de réagir, spontanés dans leurs propos et leurs réactions. Personne ne craint l’autre.

La victime ne se sent pas libre de dire ce qu’elle pense et de réagir. Il y a des conséquences si elle s’affirme.

La personne qui déclenche la chicane n’a rien à cacher, elle argumente et explique son geste sur la base du différend.

L’agresseuse ou l’agresseur ne s’explique pas, se justifie en utilisant des stratégies de déni, de banalisation, de légitime défense.

Les chicanes se vivent en toute transparence. C’est l’un ou l’autre qui est à l’origine de la scène.

C’est la même personne qui est à l’origine des scènes d’une fois à l’autre et c’est la même personne qui en est victime.

La relation reste égalitaire, même lors du conflit.

Il y a un déséquilibre de pouvoir et la relation est inégalitaire au-delà des agressions.

La violence post-séparation

Souvent, la violence ne s’arrête pas au moment de la rupture. Dans bien des cas, elle se poursuit et s’intensifie, car l’agresseuse ou l’agresseur n’accepte pas facilement d’être quitté.e par sa victime. Le partenaire violent sera prêt à tout pour conserver son emprise et son contrôle. Les insultes, les menaces et la surveillance deviennent parfois journalières.

Les objectifs d’une agresseuse ou d’un agresseur qui continue d’exercer de la violence même après la séparation peuvent varier :

- Maintenir le contrôle ;

- Convaincre la victime de ne pas quitter la relation ;

- Empêcher la victime de faire valoir ses droits.

C’est pour ces raisons que la rupture est souvent le moment le plus dangereux pour les personnes victimes de violence conjugale. Des données canadiennes démontrent qu’un grand nombre d’homicides se produisent au moment de la séparation ou après.

Voici quelques articles et tests pour en savoir plus :

- Deux tests pour reconnaître la violence dans une relation

- 8 tactiques de violence psychologique dans les relations entre partenaires intimes

- Questionnaire d’exploration du vécu de violence conjugale

- Guide d’autodéfense technologique en violence conjugale

Le texte de cette page est tiré et adapté de Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC). Guide pratique à l’intention des employeurs, des syndicats et des employé.e.s. 2021.

Besoin de discuter de l’impact de votre situation sur votre travail ou vos études?

Pour parler de manière confidentielle à une personne-ressource à l’interne, écrivez à vcf@inrs.ca.

Ces ressources sont offertes à toute notre communauté, sans frais et en toute confidentialité.